在网络讨论中,“《明史》是清朝刻意抹黑明朝的产物” 似乎成了部分人坚信的定论,“95 年修史必藏猫腻”“满清为证正统篡改历史” 等说法更是屡见不鲜。可翻开史学典籍,赵翼在《廿二史札记》中盛赞《明史》“未有如《明史》之完善者”,梁启超也将其列为《二十四史》中 “除马、班、范、陈四书外最为精善” 之作。一边是网络舆论的质疑,一边是史学界的高度认可,《明史》究竟是 “抹黑之作”,还是 “一代信史”?

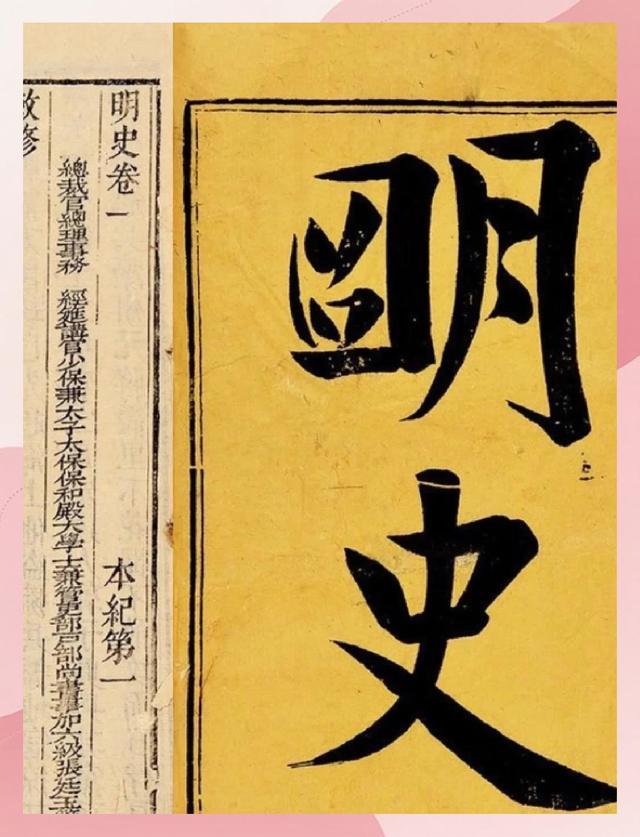

先看所谓 “95 年修史藏阴谋” 的说法。《明史》修纂始于顺治二年,完成于乾隆四年,跨度看似漫长,实则是历史条件与修史态度共同决定的结果。顺治朝初设史馆时,天下尚未安定,清廷仅议定修史体例,并未开展实质性工作,这更像是政权更迭后的象征性行为。真正的修史始于康熙十八年,此时全国局势稳定,康熙帝才召集万斯同、张玉书等史学大家正式启动编纂。

康熙对《明史》的要求极为明确:“勿尚浮夸而乖情实,毋徇偏见而失公平”,甚至提出 “作史当重良心”,将史德作为史官的核心要求。要知道,万斯同以 “布衣修史” 身份主持《明史》编纂时,始终坚持 “以实录为凭,以邸报为据”,拒绝迎合任何政治倾向。他曾直言 “史之难言久矣,非事信而言文,其传不显”,若清廷真要刻意抹黑明朝,又怎会容忍这样一位坚持实录精神的史学家主导修史?

更值得关注的是,康熙帝在史料留存上展现出远超前代的胸襟。纵观历代修史,多有 “后朝毁前朝实录” 的惯例:宋修《唐史》时销毁唐代实录,元修《宋史》、明修《元史》也延续了这一做法,导致前代大量原始史料湮灭。但康熙却反其道而行之,不仅未损毁《明实录》,反而下令将其妥善保存,甚至明确要求 “《明史》成日,应将实录并存,令后世有所考证”。这份对原始史料的尊重,为后世研究明代历史留下了珍贵依据,若真存 “抹黑” 之心,又何必特意保留能与《明史》相互印证的实录?

再看所谓 “篡改关键史实” 的质疑。部分人认为清廷会刻意放大明朝缺陷,可史实恰恰相反。康熙帝曾明确要求史官摒弃 “后朝讥刺前朝” 的恶习,他看到《明史》稿本中对洪武、宣德二帝訾议甚多时,特意训谕:“洪武系开基之主,功德隆盛;宣德乃守成贤辟,虽运会不同,事迹犹殊,然皆励精著于一时”,要求史官客观评述,不可搜求间隙、妄加议论。

当然,也需客观承认,《明史》中确有部分记载存在倾向性,集中在东北女真崛起相关内容上。但这种情况并非清朝独有,而是历代修史的共性现象 —— 正如朱元璋不会在《元史》中自贬为 “反贼”,任何王朝在记载与自身发迹相关的历史时,都难免带有一定立场倾向。从白山黑水间以十三副铠甲起兵,到最终定鼎中原,清朝在记述这段发迹史时略有侧重,实属情理之中,并非刻意 “抹黑” 明朝整体历史。

对于明代灭亡的原因,《明史》既记载了太监擅权、朋党之争的弊端,也肯定了明朝 “无女后预政,以臣凌君” 的制度优势,更承认清朝 “见行事例,因之而行者甚多”。这种既不回避问题,也不刻意贬低的态度,哪里是 “抹黑”?康熙帝甚至下令 “即使所送之书有犯忌讳的文字,亦不治罪”,鼓励官民捐献明代史料,仅天启、崇祯朝的实录缺失,他就多次责令礼部 “内外衙门详查”,这份对史料的重视,远比 “刻意抹黑” 的猜测更符合历史逻辑。

网络上所谓 “满清捏造明史” 的说法,往往忽略了一个关键事实:《明史》的编纂者多为明末清初的汉族学者,除万斯同外,张玉书、王鸿绪、张廷玉等都有着深厚的史学素养。他们亲身经历过明清易代,对明朝历史既有情感认同,也有理性认知,若真要篡改历史,如何能让这部史书在问世后获得历代学者的认可?

其实,纠结于 “是否抹黑”,不如回归史学本质。《明史》之所以被推崇,在于它既纠正了《宋史》的繁芜、《元史》的草率,又保持了 “据实直书” 的传统,更以保留《明实录》的举动,打破了历代修史毁弃前朝史料的陋习。正如吴缜对 “信史” 的定义:“稽诸前人而不谬,传之后世而不疑”,《明史》正是做到了这一点。看待历史不该被偏见裹挟,承认《明史》的史学价值,并非否定明朝的历史地位,而是对 “以史为鉴” 传统的尊重 —— 毕竟,只有客观认识历史,才能真正从历史中汲取智慧。

美媒:美国一枪手骑摩托车与警察上演公路追逐,枪手疑似试图“掏枪”时撞上前车摔倒

2025Q3 中国学习平板市场全渠道销量 180.6 万台,同比增长 3.5%

7 项改进:9to5Mac 首周体验苹果 M5 iPad Pro 报告出炉

夏普海外推出 XP-A175U 旗舰投影仪,提供 17000 流明亮度